DUA buku karya wartawan Kompas, Ahmad Arif, masing-masing berjudul Sorgum Benih Leluhur untuk Masa Depan dan Sagu Papua untuk Dunia yang menjadi bagian dari buku Seri Pangan Nusantara akhirnya selesai saya baca. Buku ini saya beli menjelang akhir tahun 2023 saat Ahmad Arif datang ke Banda Aceh untuk mengisi pelatihan yang diinisiasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh bersama Wild Conservation Society (WCS). Buku pertama selesai saya baca di awal tahun 2024, sedangkan buku kedua menjadi buku pertama yang saya tuntaskan di tahun 2025 ini. Isi buku ini ibarat hidangan yang terbuat dari sorgum dan sagu; mengonsumsinya bikin kenyang dan sehat.

Judul: Sagu Papua untuk Dunia

Pengarang: Ahmad Arif

Bahasa: Bahasa Indonesia

Genre: Humaniora

Penerbit: Kepustakaan Populer Gramedia X ANJ

Tahun : 2019

Halaman: 208 (cetakan ke-2)

ISBN: 978-602-481-199-0

Karena buku terakhir yang saya tuntaskan adalah Sagu Papua untuk Dunia, maka resensi ini lebih menitikberatkan pada isi buku tersebut. Meski demikian, muatan, substansi, dan alur penceritaan kedua buku ini sama, yakni sama-sama mengulas tentang masing-masing komoditas pangan yang (pernah) menjadi sumber konsumsi utama masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut. Inti persoalannya memiliki irisan yang sama, yaitu terpinggirkannya (termarginalkan) komoditas pangan lokal akibat invasi beras. Alih-alih membuat Indonesia mandiri pangan, kebijakan pemerintah yang seragam pada akhirnya justru (akan) menjadi penyebab krisis pangan di Indonesia.

Buku ini terdiri dari atas lima bab: Tanah Asal Sagu (Bab 1); Sagu Adalah Ibu (Bab 2); Lapar di Kampung Sagu (Bab 3); Sumber Pangan Masa Depan (Bab 4); dan Sagu Papua untuk Dunia (Bab 5). Penulisannya diawali dengan prolog berisi cuplikan pidato Presiden Sukarno pada tahun 1952 yang berisikan kegelisahan Presiden tentang ketergantungan pangan Indonesia pada negara lain. Pada masa itu, pemerintah menggelontorkan uang setiap tahunnya hingga 150 juta dolar untuk mengimpor beras. Sukarno menyadari betul bahwa kemandirian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kedaulatan pangan. Oleh sebab itu, Sukarno bilang, “Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka ‘malapetaka’. Oleh karena itu, perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner.”

Ironisnya, meskipun cita-cita akan kedaulatan pangan telah digaungkan sejak era Orde Lama, nyatanya sampai kini Indonesia belum mandiri pangan. Fakta miris lainnya, beberapa komoditas pangan lokal justru semakin terpinggirkan dan dianggap sebagai sumber pangan kelas dua seperti yang dialami sorgum dan sagu. Program-program yang dibuat pemerintah untuk swasembada pangan justru tidak berbasis pada potensi sumber daya pangan lokal. Seiring dengan seragamnya pola konsumsi beras dari Aceh hingga Papua, aneka pangan lain yang menjadi sumber karbohidrat seperti ubi, talas, atau ketela tak lagi dianggap sebagai sumber pangan pokok. Kehadirannya hanya sebatas pelengkap atau camilan. Selaras dengan itu pula, penderita penyakit-penyakit degeneratif yang dulu tak begitu dikenal oleh masyarakat kini semakin akrab di telinga kita. Efek dari mengonsumsi beras (nasi) yang tinggi kadar glikemik atau mengonsumsi terigu yang tinggi gluten.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa dari Aceh hingga Papua. Kultur masyarakatnya yang agraris ditambah kondisi maritimnya telah menciptakan sistem budaya yang sangat-sangat beragam. Setiap daerah memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing yang menjadi bagian dari identitas budayanya. Misalnya, antara satu provinsi dengan provinsi lain dapat dipastikan jenis makanan dan pola konsumsinya beragam. Bahkan antarwilayah di dalam satu provinsi saja tidak tertutup kemungkinan memiliki variasi kuliner yang sangat beragam.

Di Aceh misalnya, selain menjadikan beras sebagai makanan pokok, masyarakatnya juga sangat tergantung pada sumber protein hewani karena hasil lautnya yang melimpah. Lidah masyarakat Aceh sangat akrab dengan ikan sehingga tak mengherankan jika “sayurnya” orang Aceh adalah aneka lauk olahan ikan. Hidangan tempe atau tahu bagi masyarakat Aceh hanya pelengkap, bukan menu atau sumber protein utama. Itu sebab, hanya menyajikan menu tempe atau tahu kepada orang Aceh bisa dianggap “pelit”. Dalam berbagai upacara adat, menu-menu yang bersumber dari olahan protein hewani selalu menduduki “kasta” tertinggi.

Sementara di Jawa, (dulu) masyarakatnya terbiasa mengolah ubi kayu menjadi tiwul atau nasi jagung. Demikian pula di Indonesia timur yang pada awalnya tidak menjadikan beras sebagai konsumsi utama, tetapi mengonsumsi sagu yang diolah menjadi papeda atau berbagai variasi olahan sorgum. Namun, entah mengapa dan entah sejak kapan, orang-orang yang mengonsumsi tiwul, nasi jagung, atau talas dan pisang sebagai pengganti nasi identik dengan kemiskinan.

Ibu saya yang masa kecilnya dihabiskan di pelosok Aceh Tamiang di sekitar daerah perkebunan sering mengaitkan kemiskinan warga pada masa itu dengan “terpaksa” makan nasi jagung atau ubi karena tak sanggup membeli beras. Harga beras mahal, terutama di musim-musim paceklik. Bagi mereka yang bekerja di perkebunan karet, jatah beras yang mereka peroleh dari perkebunan juga tak mencukupi. Maka, nenek saya yang rajin pun menanam aneka jenis tanaman di sekitar rumahnya untuk “mengakali” agar tidak kelaparan ketika musim paceklik tiba. Aneka jenis pisang, aneka jenis tebu, pepaya, ubi, tumbuh subur di pekarangan rumahnya.

Gejala yang sama juga terjadi di Papua, generasi mudanya kini tak lagi mengenal dan mau mengonsumsi sagu. Pelan-pelan masyarakat Papua mengalami ketergantungan pada beras melalui program-program pembagian beras raskin oleh pemerintah yang diseragamkan dari Aceh hingga Papua. Padahal, Papua adalah surganya sagu karena beraneka jenis varietas sagu tumbuh di sana. Bukan hanya itu, daerah ini juga memiliki potensi cadangan sagu yang luar biasa. (hal. 16; 37)

Selain sebagai bahan baku pangan, sagu di Papua juga menjadi bagian dari unsur budaya yang lekat. Adat istiadat masyarakat Papua menjadikan sagu sebagai “ibu” yang mengikat mereka sejak lahir hingga mati. Namun, mencermati apa yang dinarasikan di dalam buku ini, ketika konsumsi sagu mulai ditinggalkan, ancaman krisis pangan semakin menghantui masyarakat Papua. Lebih ironisnya lagi, gizi buruk dialami oleh anak-anak Papua seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat, di tempat yang justru tanaman sagu tumbuh dengan subur. Sementara rantai pasoknya juga telah didominasi oleh para pendatang. Lama kelamaan identitas Papua yang identik dengan papeda (sagu) pun semakin luntur. Tergerus oleh “modernisasi” yang terjadi karena pergeseran pola konsumsi.

Alih fungsi lahan besar-besaran juga terus menggeser pertumbuhan sagu yang selama ini tumbuh di lahan-lahan berawa yang memiliki genangan air. Kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah yang terus menciptakan program-program semacam cetak sawah baru untuk menopang produksi pangan di Indonesia. Namun, justru menghilangkan lahan-lahan pangan yang sudah ada. Dibandingkan padi, tanaman sagu lebih banyak memiliki keunggulan. Secara geografis, sagu lebih mudah tumbuh di tanah Papua yang konturnya berupa pegunungan dan banyak terdapat rawa, tidak mengharuskan di hamparan yang datar. Dari segi waktu, menanam padi lebih boros waktu dan membutuhkan perawatan yang intens. Belum lagi, penggunaan pupuk pada padi yang dapat menjadi kontaminan bagi ekosistem. Dalam konteks lingkungan, menanam sagu selaras dengan cita-cita besar mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Konon lagi jika mengonversi lahan sagu menjadi tanaman monokultur seperti sawit, jelas-jelas ibarat menabur angin untuk nantinya menuai badai di masa depan. (hal. 129)

Di Aceh sagu juga nyaris punah. Tanaman tersebut di Aceh disebut dengan istilah bak sage atau bak meuria (rumbia). Beberapa orang yang saya tanyai tentang pohon sagu mengaku bingung apakah sagu dan rumbia sama? Bahkan ada yang tak dapat membayangkan bagaimana yang disebut dengan bak sage atau sagu. Di Aceh, salah satu daerah yang pernah sangat terkenal dengan sagunya adalah Kabupaten Aceh Barat. Sekitar dua dekade silam, teman kuliah saya yang berasal dari Aceh Barat masih menjadikan boh meuria teupeujruek atau asinan buah rumbia sebagai buah tangan ketika balik ke Banda Aceh setelah mudik. Namun, kini asinan rumbia seolah menjadi legenda.

Di Kabupaten Pidie, sari pati sagu diolah menjadi beureune sage atau sagu kering yang jika diolah menjadi bubur atau lepat sagu rasanya sangat nikmat–selain mengenyangkan. Almarhumah nenek buyut saya pernah menjadikan rumbia sebagai salah satu penopang hidupnya. Ia memiliki sepetak kebun rumbia yang daunnya bisa dipanen untuk dijadikan atap. Adapun batangnya, ketika sudah masa panen, bisa diparut dan dijual untuk dijadikan pakan unggas atau diolah untuk diambil sari patinya menjadi tepung. Dua dekade berlalu, kebun-kebun rumbia yang biasanya banyak tumbuh di dekat sumber-sumber air atau di rawa di tengah sawah mulai menghilang. Berganti dengan kompleks-kompleks perumahan atau ditebang karena merasa tak memiliki manfaat.

Salah satu ciri khas rumoh Aceh yang ikonik adalah menjadikan daun rumbia sebagai atapnya. Jalinan atap daun rumbia yang rapat tidak saja menjadikan suasana di dalam rumah menjadi sejuk, tetapi juga awet hingga puluhan tahun.

Melalui Sagu Papua untuk Dunia pandangan dan wawasan kita terbuka dan tersadar bahwa hilangnya satu per satu batang sagu (khususnya) di Papua bukan semata-mata karena kurangnya edukasi masyarakat, melainkan ada peran politis yang secara sengaja atau tidak, disadari atau tidak, telah meminggirkan sagu sebagai pangan pokok masyarakat Papua. Pemberian izin terhadap alih fungsi lahan dan penyeragaman beras sebagai komoditas bantuan beras miskin (raskin), ditambah kebijakan-kebijakan yang pro pada produk-produk pangan impor hanya segelintir contoh kebijakan keliru yang berakibat fatal. Kita tentu tak ingin kebijakan-kebijakan seperti itu terus menjadi momok bagi masa depan pangan Indonesia.

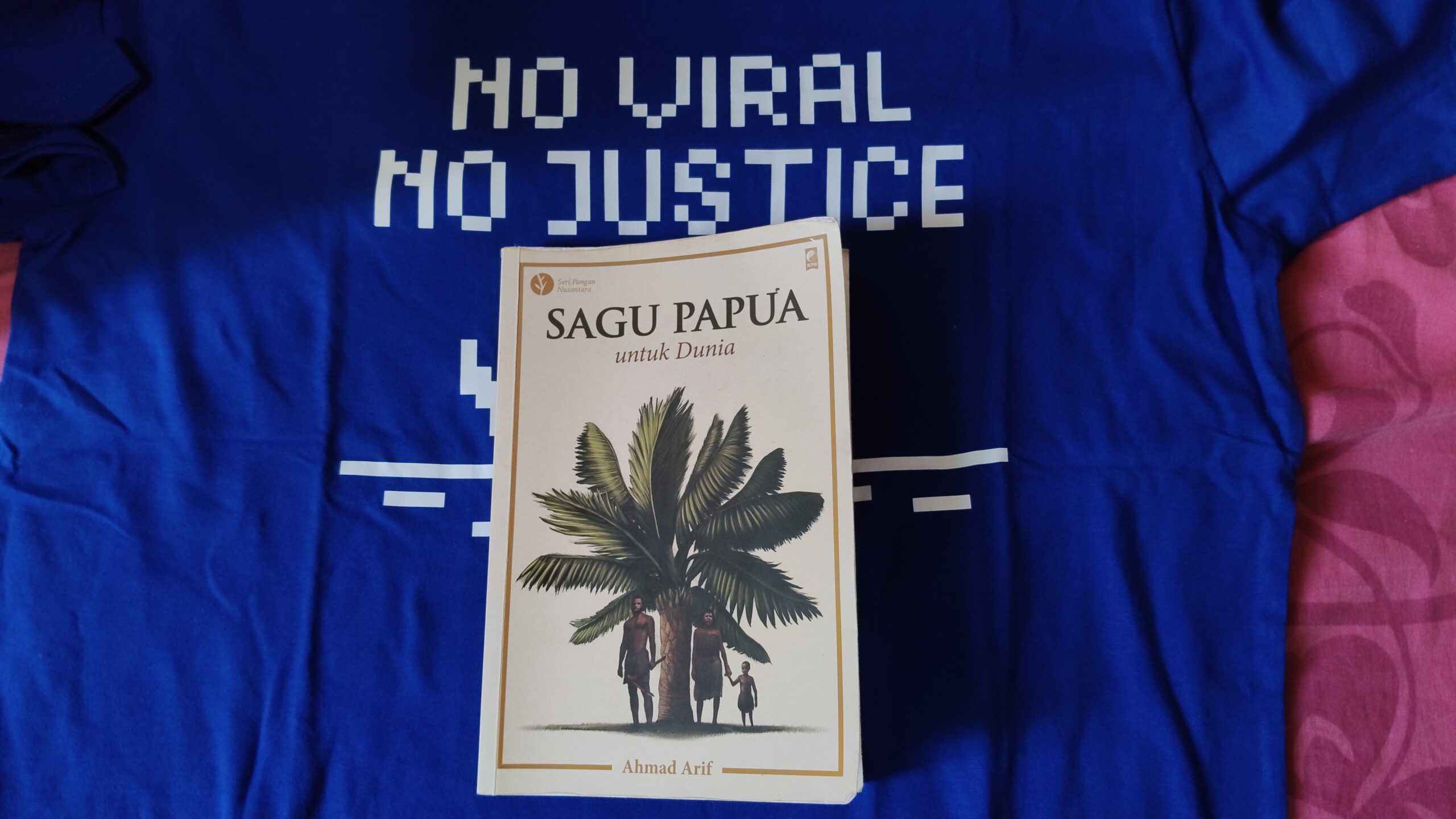

Terlepas dari muatannya yang sangat bergizi, buku ini juga sangat eye catching dari segi tampilan. Baik Sorgum ataupun Sagu keduanya memiliki sampul yang sederhana, tetapi kuat dan sarat makna. Warnanya soft dan memikat. Desainnya full colour dan dilengkapi dengan foto-foto jepretan Ahmad Arif yang sangat “bercerita”. Antarbab dipisahkan dengan ilustrasi yang menarik. Jarak antarbaris dan ukuran maupun jenis huruf juga sangat nyaman di mata. Bagi pembaca Kompas, tentu akrab dengan nama Ahmad Arif. Maka, siapa yang meragukan hasil karya tulisnya?[]